巴西水彩畫(8)——挑戰(下)目標永遠都是心

王勤伯 08-13 14:24 體壇周報原創

2014年世界杯期間,《體壇周報》推出的“巴西水彩畫”系列,是國內媒體迄今為止唯一一個從音樂、文學、體育等多方位和角度全面解讀巴西文化的專題報道。

2年后,奧運會在里約熱內盧舉行,“巴西水彩畫”系列仍然值得一讀。現在經過作者細微修改,在體壇+app再度和讀者見面。

《挑戰·上篇》介紹了20世紀最杰出的巴西作家克拉麗絲·李斯佩克朵。

克拉麗絲做記者風格也獨一無二。她的人物訪談,不像名記們慣常的套路——要么讓對方細致地追述自己的人生,要么來點煽情術讓看客覺得這兩人該得抱頭痛哭一場太對——克拉麗絲愛問簡單的問題:

“你覺得生命中什么是最重要的?”

“什么是愛?”

智利詩人聶魯達被她問得有點尷尬,“愛就是愛”,球星扎加洛想了很久,“是一種彼此的情感”。倒是年紀尚輕的音樂家西古·布阿爾克滑頭些,“我無法做出定義,你呢?”

“我也不能。”

克拉麗絲去采訪60年代末的巴西國家隊主帥薩爾達尼亞。此人是巴西足球史上的傳奇人物,不僅是個好教練,還是個非凡的專欄作家。克拉麗絲問,“你認為踢足球可以靠大喊大叫贏得勝利嗎?”

“當然不能,如果是那樣,意大利隊就會總贏。意大利人喜歡大喊大叫,所以他們去唱歌劇。”

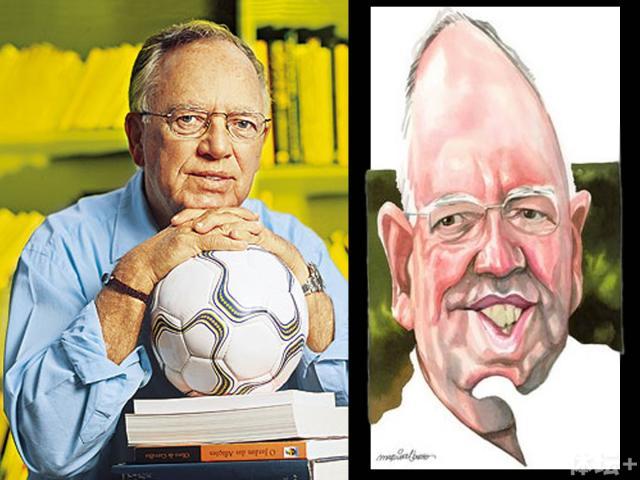

阿爾芒多·諾格拉 Armando Nogueira

如《挑戰·上篇》所說,本是博塔佛戈死忠的專欄作家阿爾芒多?諾格拉想不惜一切代價換取克拉麗絲的一篇足球文章,結果自找麻煩,克拉麗絲以挑戰應對挑戰:我已經寫了足球,你也寫寫人生?

阿爾芒多?諾格拉亦非等閑之輩。足球專欄能被克拉麗絲夸獎“寫得漂亮”,已是一種莫大榮譽。

阿爾芒多?諾格拉曾說,“英國人發明了足球,巴西人創造了足球的美感。”即使在足球書寫上,巴西記者也遠比英國那些自吹自擂“史上最佳”的足球記者強很多、漂亮很多。唯一有實力和巴西足球比拼足球書寫的國家是法國。然而,葡語甚至法語在全球化傳播中相對于英語的弱勢,加上翻譯的難度(越漂亮的文章越不好譯),導致太多精彩的足球文字在巴西和法國之外不為人知。

60年代,阿爾芒多?諾格拉或許算不上當時巴西最聞名遐邇的足球記者或專欄作家。需要等到更晚的年代,他才被奉為巴西足球新聞王牌人物。但克拉麗絲早早看出了他的潛質,阿爾芒多接受這次挑戰,盡管他承受了大賽前夜的煎熬,卻這未嘗不是在克拉麗絲助力之下的一次自我提升。

“描述和報道皮球的每一個動作,其目標永遠都是心——為了經歷一場偉大的歡樂,或是心肌梗塞而死。”

我相信每個以足球報道為職業的人讀到這里,都會感到微震,心的微震。

如果這兩篇文字出現在英國,必會被貼上標簽“世界足球專欄史上的經典對決”,然后力爭輸出給全世界——但這兩篇文字發生在巴西,是挑戰但更是逗趣是游戲,作者和讀者都明白這點,在引發巨大的興趣、熱情、開懷一笑和心的微震之后,又很快被遺忘,就像那些曼妙的桑巴舞步,傻子才會去討論有沒有“全世界最棒的桑巴”。

巴西足球擁有美感不是因為英國足球堅持粗糙,我們刊登克拉麗絲和阿爾芒多的文字,絕無“為巴西足球寫作正名”之意。拿英國出來做比較,只是想提示,即使在足球世界里,也存在眾多因為英語媒介強勢主導全球化造成的假象。

親愛的讀者,你們的幸運在于——《巴西水彩畫》系列的作者,我,努力要和你們分享某種發現和發掘的快樂。

足球對于我,對于很多在中國長大的小孩,都代表著一個“地理大發現”的過程,是足球教給我們數量眾多的國名、城市名乃至城市街區街道名。

但在強調資訊迅捷的網絡時代,這種曾帶給我們無盡好奇、憧憬和想象的“地理大發現”也面臨著數碼化、統一化、去個體感受化的風險。當一切都被擺放在鼠標可以點擊的范圍內,那些“史上最佳”的魚和薯條頭銜當然可獲取最多的點擊率和關注度,你的個人感受,看似想發即發,實際只是給“史上最佳”魚和薯條增加了一條評論。

我想說的是,從聽說阿爾芒多這個名字,開始了解他昔日的文字,再到順藤摸瓜發掘出他和克拉麗絲之間的前后兩篇“挑戰”,這個過程曾漫長且疲憊,但最后卻讓我收獲了無盡的快樂。我確信自己繼續走在一條了解世界的道路上,且這條路和全球化沒有任何關系。

發掘的樂趣,和讀者分享這種樂趣,對我的記者生涯是一件重要的事。我甚至相信這是你們追隨本欄目的理由——巴西所呈現的美感,是關于這個世界的很多種用鼠標點擊不開,但卻觸手而暖、遇心即化的可能。

歌星澤卡演唱的博塔佛戈隊歌。澤卡曾在奧運開幕式上獻唱。

目標永遠都是心 阿爾芒多·諾格拉 Armando Nogueira 翻譯/汪瑋

——發表于1968年4月《巴西日報》

克拉麗絲·李斯佩克朵:

一個星期以來,在里約沒有一個朋友見到我不問同一句話,“你要什么時候才接受克拉麗絲?李斯佩克朵的挑戰?”

(讀者們,請允許我解釋一下,我曾在這里邀請克拉麗絲寫一篇有關足球的文章。她寫了,而且是一篇很棒的專欄。然后,出于一種溫柔的報復,她懲罰了我:要挑戰我突破自己的羞怯,寫一寫人生。)

現在,克拉麗絲的追債者們堵在我家門口,溫情地要求我作出回應,但他們的迫不及待令我躁動不安,就像一場大賽的前夜。

關于一場尚未結束的比賽,能說些什么呢?

就算這比賽已結束,也是一樣。克拉麗絲,我人生的比賽并不值得去評判:那是一場訓練賽,沒有記分板,沒有裁判,也沒有觀眾。就這些! 這樣也很好,當然如果能是一場野球就更好——成百上千個男孩在我生命里比賽,毫不顧忌時而會打擊球隊和觀眾的風。

我永遠也不會是自己人生的優秀見證人:我踢得很糟糕,為自己射門缺少準頭而痛苦。我害怕又很看重觀眾們的評價。盡管人群也曾讓我感到過恥辱。

克拉麗絲,我想向你敘述一場在馬拉卡納的重要比賽。故事里的球星第一次傳球就失誤,第二次失誤,第三次失誤。場上噓聲一片。他一直勤懇地努力,但是徒勞,皮球沉重如鐵不聽他雙腳使喚。人群從指責變成了起哄,球星還在場上,奔襲于羞辱和疲憊兩個深淵之間。他們罵他被收買了。他還在場上就哭了。

比賽后,更衣室的一個角落里,他流著淚對我說,

“阿爾芒多,我知道自己踢得很糟透。但我已經沒有大腦去思考了。這些人并不知道我為了來這里踢球,把5歲的女兒留在家里。我妻子正生著病,家里還有我的妻妹,她瘋了,被關在屋子里。她是需要進瘋人院的那種瘋,終日嚷嚷著要勒死我女兒。在場上的時候我總在想:上帝啊,她現在是否正在勒死我女兒呢?”

那天,我發現了人民的聲音并不總是上帝的聲音,有時人群可以為勒死一個孩子助威。

我人生的比賽,親愛的克拉麗絲,就是一場痛苦的學習,足球里所有花開花落的情感:愛,恐懼,仇視,羨慕,勇氣,描述和報道皮球的每一個動作,其目標永遠都是心——為了經歷一場偉大的歡樂,或是心肌梗塞而死。

不幸的是,40年來我一直以純粹觀眾的身份陪伴著這項神秘的運動,從未獲得過球員的位置。我曾想當守門員。我想感受球場里草皮永遠無法完整覆蓋的唯一一片區域。我甚至會壓壓雙膝,頭戴一頂遮陽帽,撒謊告訴其他小孩它來自巴塔塔伊斯隊。

守門的經歷或許造成了我對比賽場的悲觀,但至少我兩位門將給我上了兩堂課:葉夫圖申科說過, “人生并不僅僅是進攻,也需要觀察對手最細微的動作,了解他們的伎倆。”在加繆那里則是:足球教給他人類的全部精神價值。

最后,克拉麗絲,我人生的比賽甚至從未有過一刻全然的幸福,盡管某些觀眾把它看成一場免費入座、氣氛歡快的友誼賽。一種負疚感緊跟著我,和我分享每個錯失進球的肥皂泡。

我不嘆息,但同時我人生的比賽也無甚可慶祝:令射手生輝的吶喊也是折磨門將的喊叫。因此,我在勝利中無法看到比在失敗中更多的真相。

克拉麗絲,我人生的比賽就這樣隨著一個球滾動,這球已不是襪布球,也不是玻璃球:這是一個由無數在球場底線處迷失的夢想編織成的球——它是圓的,靈感來自太陽,有著完美的形狀,是燃燒的球體,有時會燒到我球場里的草。

希望我人生的比賽可在和平中結束——平局即可。

點擊文末關鍵詞“巴西水彩畫”,可看該系列所有文章。