- 首頁

- >

- 正文

王勤伯:不再朦朧的青春

文/王勤伯

1

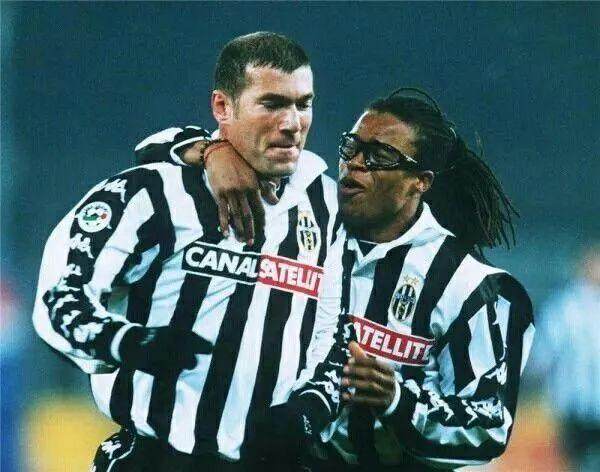

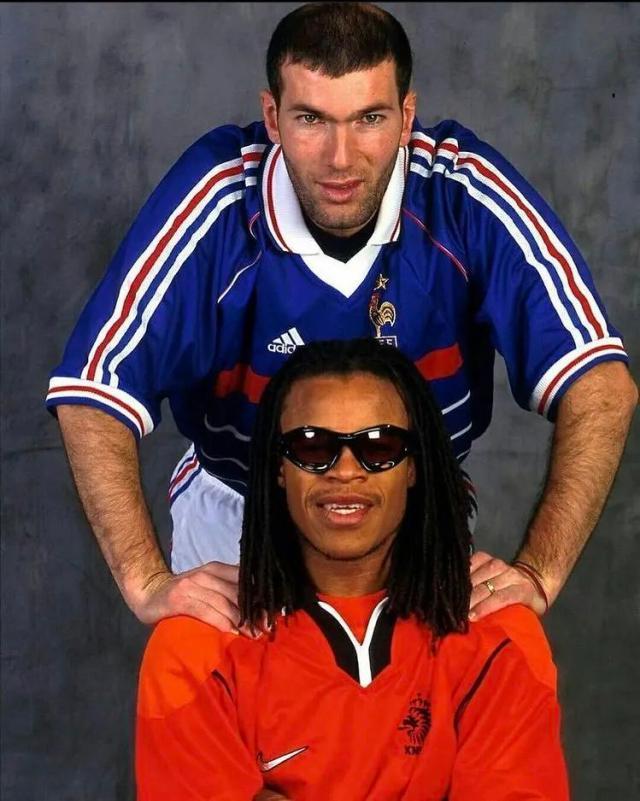

齊達內剛剛加盟尤文圖斯不久,和里皮住在同一個街區。

有一天里皮回家,發現齊達內和幾個小青年在街上玩球。里皮覺得好奇又不安,對于職業球員來說,這顯然不是足夠好的習慣。

齊達內看到里皮走過來,很禮貌地上去問好。他說:“教練,這些都是我小時候同一個街區的朋友,他們來看我。我們小時候就是這樣玩著球長大的。”這番話打動了里皮。他看到了齊達內的真誠和淳樸,更相信他會在意甲賽場有所作為。

然而里皮并不知道,齊達內和來拜訪他的小伙伴們在街上玩玩球只是很偶然的事情,荷蘭人戴維斯才是真正的野球高人。

齊達內后來回憶說,戴維斯每到傍晚就開著車去城鄉結合部到處找人踢野球。有一些破地方只有戴維斯能找到,例如停車場里的野球賽。戴維斯在野球場上格外開心,那些工人、失業者、學生都像是他的親密朋友。

齊達內跟著戴維斯去踢了兩次以后決定退出了。他對戴維斯說:“我們每周有那么多訓練和比賽,要是在這里踢球受傷了,該怎么辦?”戴維斯回答:“在尤文踢球是工作,和這些人踢球才是快樂。”

這樣的球星故事令人津津樂道,甚至能引發對昔日的強烈懷舊。似乎那是一個職業二字尚未完全碾壓生活的世界,今天的球員更加職業與規范,卻像是被永恒地包裝在金光閃閃的鋁箔紙里。

如果時間更加推前,故事就更像是走進了人類的史前史。例如上世紀七十年代巴西里約熱內盧有一支名噪一時的“新巴伊亞人樂隊”。他們從來沒有因為成名而變得富有,他們只是一群攜家帶口的嬉皮士,聚居在里約郊區一棟名叫“爺爺的旮旯”的大房子里,每天吃著足夠讓他們保持體型的大鍋飯,早上到下午創作、排練音樂,傍晚踢球。

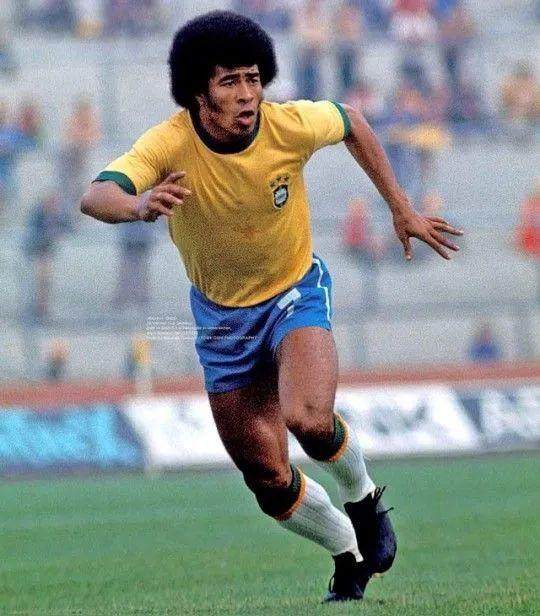

名氣只是吸引了很多人來蹭吃蹭喝蹭住蹭球。讓“新巴伊亞人”最高興的訪客是里約當地俱樂部的球星,如1970年世界杯巴西國家隊最佳射手雅伊爾津霍(6戰7球)。世界冠軍在俱樂部訓練完,跑來和嬉皮士同吃同住,去土場踢野球。

雅伊爾津霍回憶說:“那里的生活太美妙了,他們是一幫可愛的人,一開始是同隊的阿方西尼奧和內伊·孔塞桑帶我去的。我也熱愛音樂,和他們在一起我學到了很多。”

同樣,剛剛在弗拉門戈出道的濟科也多次造訪“爺爺的旮旯”,和“新巴伊亞人”同場競技。想一想,1982年的巴西隊為什么踢得如此藝術和超脫?因為濟科一代就是足球場上的叛逆嬉皮,是深受音樂文化、社會運動背景熏陶出來的一代人。

2

我又要說回到皇馬主席弗洛倫蒂諾創辦歐超的理由之一——年輕人不再喜歡足球。

讓一個寫作者和觀察者憤怒的事情并不總是和大眾重合。就像歐超,讓我最憤怒的莫過于弗洛倫蒂諾的這句話。在我看來,他像是一個自己行將入土卻期待挖個大坑先把年輕一代埋進去的晚年暴君。他的話讓我一瞬間就失去了過去多年對他積累的尊敬。這是一個我曾有過多次機會近距離接觸并建立了深厚尊敬的主席,我甚至相信,沒有弗洛倫蒂諾這樣偉大的對手,也不會有偉大的巴薩誕生。

然而,涉及底線和原則的事情,是任何人也不能觸碰的。對于我來說,如果一個人費盡心思的計劃只是為了把青少年早早地送進金錢和商品世界的“絞肉機”,他就是罪犯。

我想憤怒地問,為什么您只談年輕人不再喜歡足球,而不愿觸碰一個更龐大、更令人窒息的事實:年輕人心理疾病發病率越來越高,依賴精神類藥品越來越多,吸毒、自殺等問題有增無減。青少年看到一個窮人缺乏上升渠道的足球賽事就會變得更加積極熱情?

讀到這里,我知道一些讀者會不由自主地想起成都第49中的林同學。事實上,我提到的青少年問題在今日世界是廣泛存在的,絕不限于任何一個國家。且林同學的案例里還存在感情挫折引發的沖動因素,與抑郁癥為代表的精神類疾病并不完全是一回事情。

也許“內卷”二字會掠過你的腦海。然而,也不是一切都可以用“內卷”二字去解釋和概括的。如果青少年抑郁癥是一種文明病,那么需要查找的病因就是文明本身。

教育是文明的第一載體,現代社會的教育是以社會的工業化管理為第一目的,你在被培養成為合格勞動者的同時,更被培養成為合格的消費者。當青少年為前一個目標焦慮又努力掙扎的時候,靜悄悄地吞噬他們的卻是后者。

這就是為什么各種為青少年“減壓”和“減負”的努力注定失敗,因為工業社會去尋找勞力和顧客,從來都不會考慮減法,永遠只有對人的擠壓。這是青少年在日常生活和教育體系中每一天都用毛孔去體會到的壓力,他們在學校刺耳的鈴聲和父母焦慮的神情里透視著黑壓壓的大生產時代,始終不明白自己為什么不能做到像童話一樣歡天喜地去擁抱它、贊美它、迎接它。

毫無疑問,今天的齊達內已經不可能在訓練和比賽之余去大街上和幾個發小玩球,否則幾分鐘后他們的照片和短視頻就會在網絡上引發爭議;今天的戴維斯也不可能每天找人踢野球,職業俱樂部甚至會直接在合同里就把此類場外活動一律規定杜絕,并確定好違紀罰款的金額。

然而,如果說一部分成年人還擁有某種意識去抵抗高科技工業社會對生活喪心病狂的入侵,不惜以放棄“成功”為代價,青少年卻很難做到這一點。在那個對世界和人類充滿熱望的年齡,很少有人能夠做到為反對和抵制而活,而且,在自己的時間和空間都已經被工業社會的教育體系完整吞噬的情況下,又何從反對和抵制?

3

青少年需要足球,但不僅是看足球,重要的是下場踢足球。

是否每周一次在付費電視上看到梅西對陣C羅,只是商家設計的消費行為,是否每周至少一次在球場上瘋狂地奔跑,把名叫青春的欲望和憤怒大口大口地吐進空氣里,才是青春的一個出口,更是一種權利。

在戴維斯、齊達內和我成長的年代,看足球只是生活中很少的一部分,足球明星、球隊和人的關系可以很親切,但一定是朦朧的。甚至異性之間的關系也是如此,無論是否早戀,是否有過和心愛的人徹夜談心,人和人的關系都是朦朧而充滿活力和彈性的。

手機視頻和聊天軟件擊潰了朦朧,讓原本朦朧的一切變得高清、直接和剛性。我可以肯定會有很多人無法承受這一點,因為失去了朦朧,常常就是失去希望,而且就像被終極審判一樣永劫不復。

這是我最想給年輕的讀者說的話。在過去幾年的《足球周刊》專欄中,我嘗試過以各種方式為年輕的讀者提供激勵,但從未直截了當地面對青少年抑郁這個主題——如果你發現自己有抑郁的傾向,一定要盡最快的速度找到理由去奔跑、去踢球,在一個皮球后面讓自己精疲力竭,哪怕是自己一人反復把球射向一堵墻。沒有什么方法可以讓你贏得一生,但你可以盡自己所能去贏得哪怕20分鐘——這是我曾經的經歷,足球曾在最孤單和最絕望的時刻陪伴了我,讓我毫不猶豫地對著生活中的一堵堵墻拔腳怒射。也是在足球陪伴我的成長過程中,讓我明白了這項運動的偉大——生而搖滾,生而反抑郁。