- 首頁

- >

- 正文

林良鋒:德國怎樣寫就一部英格蘭血淚史?

體壇周報全媒體記者 林良鋒

“足球很簡單。22個人踢上90分鐘,拼搶一個球。最后德國人贏。”——萊因克爾

這是定義英格蘭和德國對抗的金句——高度概括英格蘭無奈德國的實質,濃濃的宿命論味道。萊因克爾說這話時,英格蘭剛在1990世界杯半決賽互射點球不敵宿敵。此后,英格蘭又在大賽淘汰賽和德國打了兩次,都沒贏。第一次,1996歐洲杯半決賽,雙方將1990世界杯半決賽重演一遍,互射點球英格蘭再次敗下陣來。另一次輸了,輸得丟人。南非世界杯,英格蘭被德國捶了個1比4,十六強出局,刷出對德輸球的最懸殊比分。

英德交鋒,是世界足壇歷史悠久,頗負盛名的頂級對抗之一。自1930年5月第一次正式交鋒,迄今將近一個世紀,32戰13勝6平13負。90多年來,雙方大賽正賽打了7次,英格蘭2勝3平2負,表面看勢均力敵。但一看細節,英格蘭不開心了:輸的兩次,德國(及其前身西德)都打進四強,3次打平,德國全部殺進決賽,掄元兩次,拿完世界杯又拿歐洲杯。

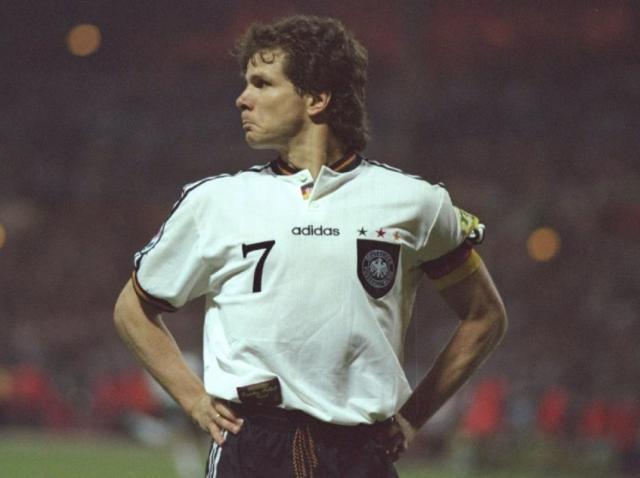

最氣人的是,德國在溫布利點球淘汰英格蘭,克林斯曼從女王伊麗莎白手里接過了德勞內杯。德國最后一位操刀的是安迪·穆勒,罰進之后他學歌劇中的女主角,雙手撐腰,撅著嘴傲視全場。媒體問他為什么這么慶祝,穆勒回答說純屬一時興奮,絕非傲慢囂張。“在溫布利贏球并不難!”侮辱性極強。

20年前,德國在世預賽客場——老溫布利最后一場正式比賽,擊敗英格蘭。英國媒體形容兩家70年的對抗:“各打了半場好球”。英格蘭在1968年之前保持不敗,但之后屢戰屢敗。即使偶爾大賽贏一次德國,英格蘭也難逃陪葬的命運,2000歐洲杯和德國一道出局。打到現在,這對冤家的百年對抗已進入加時,英格蘭仍未扭轉頹勢,契合雙方淘汰賽狹路相逢的模式。1966世界杯決賽加時,1970世界杯八強加時,1990和1996半決賽也熬完百二分鐘才分出勝負。

英德對抗,在英格蘭人眼里是大事。近20年來不曾在正式比賽擊敗德國,讓英格蘭茶飯不思,念念不忘。德國人不關心這個,就像英格蘭不關心蘇格蘭念念不忘要贏自己。德國人癡迷怎么對付意大利和荷蘭。這兩家的冠軍沒德國人的多,但比相互戰績,意大利人領先,比觀賞性,荷蘭口碑更好。近年法國對德國成績好轉,德國人又添一塊心病。英格蘭早不在德國平視范圍。過去25年,無論場合,無論輸贏,德國球迷不動聲色,處之泰然。德國人越不拿英格蘭當回事,英格蘭就越酸溜溜:什么時候輪到德國人瞧咱們不起?!

英格蘭對新生事物反應慢,不關心,是淪為二三流的根本。當英格蘭意識到在德國人面前“低人一等”,德國已經拿了2次世界杯、2次歐洲杯,還是大賽決賽的常客。萊因克爾的金句,折射出英格蘭的惱羞成怒,和咱們國足多年“恐韓”一個感覺。

德國奠定強隊地位,絕非單靠運氣(他們確實非常走運)。他們有計劃,有步驟地逐個“消滅”對手,打進一次又一次決賽,拿到一個又一個獎杯。這個過程中,英格蘭不自覺成了背景板。如果在時間線上畫個記號,標出英德對壘的歷史轉折點,那么,決定性戰役是1972歐洲杯的八強首回合。當屆賽制,報名參賽的32隊分成8組,各組頭名以兩回合復賽決出決賽圈四強。英格蘭不幸抽到西德,先主后客。西德在內策爾率領下,3比1完勝英格蘭,從整體戰術到個人發揮,英格蘭都不是對手,更沒有藉口。

主教練拉姆塞安排博比·穆爾踢5號中衛,穆爾沒速度,轉身慢,還在禁區內繡花帶球,要為英格蘭的第一個失球背鍋。第78分鐘英格蘭由弗朗西斯·李門前撿漏扳平。平局可以接受,英格蘭不甘心,想把平局換成勝利。不料6分鐘后西德反擊,邊鋒赫爾特生吃穆爾,迫使后者追到本方禁區內犯規送點。蓋德·穆勒打進第3球,穆爾的搭檔亨特包住了穆勒的越位。主場輸這么多,第二回合回訪,主帥拉姆塞干脆放棄了,挑了一幫糙哥糊弄了一場0比0。技不如人?這一點英格蘭很清楚。他們不知道的是,這場勝利在對方心理上的價值。

從那以后,德國人甩掉多年的包袱,再不怵英格蘭。淘汰英格蘭,給了德國人莫大的鼓舞,自我感覺極佳。決賽周首戰比利時,決賽完勝蘇聯,西德的攻勢如水銀瀉地,國腳邦霍夫形容:“我們好像在踢練習賽,沒對手,即使有,我們也當他們不存在。”英格蘭更不知道,在溫布利的這場慘敗,是對德連敗三部曲的最后一集。輸完三部曲,英格蘭就降為二流。

兩年前,1970墨西哥世界杯,西德落后2球逆轉,這場八強賽動搖了英格蘭在世界足壇的地位。賽前,主力門將班克斯食物中毒,副選門將博內蒂被突如其來的重擔壓垮,貝肯鮑爾射門只是角度刁鉆力量不大,可博內蒂倒地慢了半拍,球從身下躥入。關乎兩隊命運的時刻,舍恩和拉姆塞的換人,有如當年日德蘭大海戰,決定了各自的沉浮終有定數。德國公海艦隊取得了戰術勝利和局部優勢,卻選擇縮回基地,拱手讓出北海主動權,最后自沉于基爾軍港。拉姆塞撤下了34歲的博比·查爾頓,代之以科林貝爾。場上主動權就此易手。

這個換人,有兩個說法:一說拉姆塞覺得查爾頓體能不足,換人增加中場活力;一說拉姆塞認為勝券在握,留下查爾頓打半決賽。烏韋·席勒在第82分鐘扳平,是用后腦勺頂進去的。這個球角度之刁鉆,惟費爾通亨在2018世界杯吊死日本的頭槌可以媲美。加時賽第18分鐘,穆勒6碼線上凌空反超。

英格蘭失去了再戰巴西衛冕的絕佳機會,當時他們仍是歐洲數一數二的強隊,也是和巴西會師決賽的最佳候選。被西德逆轉,英格蘭開始走下坡路。英國工黨政府大選失敗,竟賴英格蘭被逆轉。1978年,蘇格蘭人獨立公投失敗,也歸咎于世界杯上一個點球沒罰進,導致小組未能出線。

蠶食英格蘭的優勢,樹立自身信心,始于1968年6月的一次熱身。雙方都不是最強陣容,英格蘭自以為歐洲杯半決賽前夕找西德熱身,能給自己找點感覺。不料,貝皇射門觸英格蘭后衛變線入網,攪了三獅備戰。這場熱身,還讓德國人號準了英格蘭打法落后的脈搏——中場控制弱,缺乏專職攔截的中場,偏愛高球和長傳。德國人找到了英格蘭命門,其它對手也摸到了英格蘭的短板。英格蘭連續錯過兩屆世界杯,模式和1972歐洲杯復賽輸西德雷同:打法粗糙打不開局面,穆爾在后院玩火導致丟球。

這場熱身,又成了德國人之后刺探軍情的套路。大賽前,西德和英格蘭熱身,無論輸贏,都收到摸清英軍底細的作用。英格蘭一次次上鉤,熱身賽菁英盡出要找回面子,大賽相遇必然吃虧。

除了逆轉、加時,英德交鋒的第三個屬性是爭議。1966世界杯決賽,赫斯特的進球是否有效?幾十年后有了結論:倫敦帝國學院和牛津大學的兩位學者,運用計算機模擬還原當時的場景,證明皮球還差1英寸才整體越過門線。但在當時,瑞士主裁判丁斯特無法斷定,遂征詢蘇聯司線員巴赫拉莫夫。后者示意進球有效。巴赫拉莫夫其實是阿塞拜疆人,多年后英格蘭在世預賽和阿塞拜疆同組,很多英格蘭球迷特意去給他掃墓。

英格蘭為這個進球一直還債還到2010年。南非世界杯十六強,蘭帕德的射門越過門線半米,確鑿無疑,但主裁判和邊旗都無動于衷。當時比分2比1,扳平了,英格蘭有沒有戲?難說。但進球不算,徹底打垮了英格蘭的信心,他們隨后再丟2球。

英格蘭奪冠的第4球,也屬非法。赫斯特帶球拼命往西德門前沖,此時大批球迷涌進球場,BBC解說比賽的沃爾斯滕霍姆見狀,即興說道:“他們以為比賽結束了……英格蘭第4球!現在真的結束了!”

照規矩,如果球迷進場,赫斯特的進球應該取消,主裁判毫無此意,鳴哨結束比賽。36年后又在溫布利,英格蘭和德國會師半決賽,英國《鏡報》模仿德國人說英語,以極具挑釁的標題刺激客隊球迷:《投降吧,德國佬!你們的歐洲杯已經結束了!》。刊頭是英格蘭左邊衛皮爾斯頭戴鋼盔。遭到廣泛抗議后,主編皮爾斯·摩根(鐵桿阿森納球迷)公開道歉。

現任英格蘭主教練索斯蓋特,在1996半決賽本來沒被安排罰點球。但他覺得自己有義務,不幸第6個出場一腳宴客。索媽批評愛子:“你那時候拿什么角度?狂抽一腳不會嗎?”賽后,必勝客一個促銷文案,找了三位在大賽罰失點球的國腳:皮爾斯、沃德爾和索斯蓋特參加拍攝。索斯蓋特一開始不樂意,皮爾斯勸他:這有啥啊,至少有4萬大洋的廣告費嘛。索斯蓋特覺得有理:你們這么說我心里好受多了!

這話竟成了文案的一部分。拍攝過程中,為了讓比薩餅看上去熱騰騰,要不停朝大餅噴香煙。哥倆不停搞砸,害得索斯蓋特連吃了20多口帶煙味的比薩餅。廣告片以索斯蓋特起身離去,卻一頭撞上門框結束。此時傳來畫外音:“必勝客,總能命中你的興奮點!”

雙方交鋒初期,爭議多次喧賓奪主。兩隊史上第2場比賽選在熱刺的白鹿巷,有8000多德國球迷訪問倫敦,警察不夠用,只好出動部隊維持秩序。希特勒上臺將近3年,這場比賽被納粹宣傳口視為美化自身的好機會。全英總工會致信內務部抗議,要求取消比賽。內務部以“政府不干預體育”為由拒絕。

3年后,英格蘭回訪,適逢納粹吞并捷克斯洛伐克前夕。英國駐德大使向足總秘書長勞斯(后擔任國際足聯主席)施壓:賽前全隊要向主席臺行納粹禮!隊員們不想干,但在各方壓力下屈服了。這張圖片成了英格蘭隊史一大污點。

英格蘭也不都是次次傷心,有過狂喜的時刻。兩次大賽半決賽輸點球決勝,英格蘭非常郁悶:不僅因為當時德國人實力不比自己強,甚至陣容老化,自己的狀態還很好。韓日世界杯預選賽,英格蘭終于找回了場子。在慕尼黑,英格蘭先丟一球連扳5球!報了首回合溫布利告負的一箭之仇。英格蘭輸球后,主教練基岡在洗手間向足總提出辭職。新溫布利施工期間,倫敦市政發展局圍繞連接溫布利輕軌車站和球場的跨橋(后命名“白馬”),征詢公眾意見。無數德國球迷惡搞:“就叫‘哈曼大橋’吧!”哈曼就是德國拿下那場比賽的進球功臣。

贏這么多,英國媒體爽歪了,齊聲高呼:“連赫斯基都進了!”赫斯基效力利物浦期間,出名臨門一腳低效,很是被各隊球迷鄙視。結果,英格蘭5個球全部是利物浦系球員進的,歐文戴帽,杰拉德的遠射貼地斬躥了死角。魯梅尼格被這個結果嚇壞了:“哎呀活久見,這可是咱們的滑鐵盧啊。”