- 首頁

- >

- 正文

“失傳絕學”再現總決賽,中距離將決定總冠軍歸屬?

體壇周報全媒體記者林克報道

總決賽第三戰,因為比賽在最后時刻失去了懸念,德文·布克被蒙蒂·威廉姆斯提前換下場。坐在場邊,回想起自己14投3中的運動戰效率,布克若有所思。賽后,他不可避免地被問到了相關的問題,而布克的回答也非常簡單:

“我覺得自己可以獲得更好的出手機會,我們會爭取讓這種局面出現。”

從布克沉穩的語調中可以聽出,這位首次踏上總決賽的小伙子,對于自己之后的比賽充滿著信心。情況也果然如此,就在總決賽第三戰僅得10分之后,布克在隨后的第四戰迎來爆發,單場砍下42分。他提到的“更好出手機會”,也在第四戰中出現了。

那么,布克提到的這個“機會”,到底在哪里呢?其實,打到了總決賽這個關口,兩支對陣的隊伍,都已經沖破了前三輪的阻礙。所以他們非常清楚,想要在這個最終賽場上笑到最后,那就必須保衛好自己半場的每一寸地板。不過,在這片防守強度最高的賽場上,那些傳奇的得分手們,依舊能夠突破對手的防線,找到出手的空間。這個空間,就是布克口中的“機會”。

那么,這個空間在哪里呢?不是三分線外,更不是三秒區內,而是在中距離。

歷史仿佛是一個輪回,NBA經歷了“魔球”理論的洗禮,進入到了全新的時代。但就是在這樣一個NBA最重要的舞臺上,似乎早已被丟進歷史垃圾堆的“中距離”進攻,又重新回到了人們的視野當中。而且毫不夸張地說,誰能在今年的總決賽中“占領”中距離這個空間,誰就更有機會去沖擊總冠軍。

這種理論,有數據的支持。在今年總決賽前三戰中,雄鹿和太陽兩支球隊在中距離的進攻比例,達到了2016年總決賽以來的峰值。而今年,雄鹿和太陽兩隊在晉級總決賽的過程當中,每一輪在中距離的出手比例,都會比前一輪更高,這種情況,也是在過去20年的時間里,頭一次出現。

最近這些年,三分球在NBA進攻環節中的重要性,被提高到了前所未有的高度。而“距離籃筐越近,得分可能性最高”的規律,也從籃球誕生之初就從未改變。所以在這兩個理念的共同作用下,中距離成了“被人遺忘的角落”。但也正因為如此,中距離往往成為了防守兵力相對薄弱的區域。

但仔細回想一下,在NBA總決賽的歷史上,很多精彩和致命的進球,其實都來自于這里。比如1984年總決賽第4戰,拉里·伯德在加時賽里,就是扛開“魔術師”約翰遜的防守,然后在中距離命中了反超比分的一球;再比如1990年總決賽第5戰,活塞的維尼·約翰遜在開拓者的杰羅姆·凱西頭上,命中了一個干拔跳投,為活塞鎖定了冠軍,而他出手的位置,就在三分線內一步。

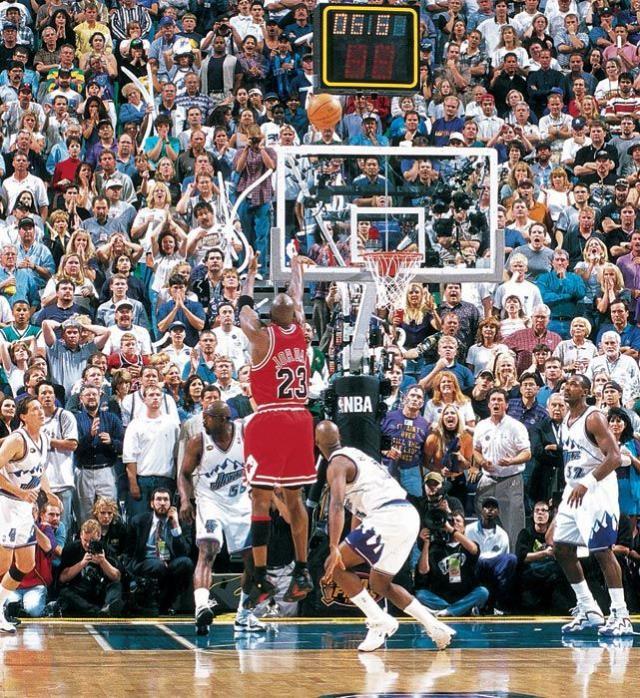

當然,總決賽歷史上最知名的一個中距離出手,發生在1998年總決賽的第6戰。喬丹和公牛的第六冠,就是源自邁克爾·喬丹在罰球弧頂處的一個跳投出手。那里不是三分線外,也不是三秒區內,正是中距離。

NBA是巨星的舞臺,而巨星能成為巨星,是因為他們可以投進“巨星球”。曾幾何時,自己運球之后的干拔跳投,就是最具代表性的巨星球。隨著時代的發展,如今的很多巨星,已經可以把投籃的出手點越拉越遠,但相對的,他們面對的防守強度和命中投籃的難度也是越來越高。加上各隊從未真正放松過在籃下的防守,這就是為什么中距離變成了現代NBA的“金礦”。只要你有能力,中距離也足以讓你贏下比賽,揚名立萬。

除了前面提到的喬丹和伯德,還有很多巨星曾在NBA總決賽中,在中距離留下過精彩的表現。遠的不提,就說2013年總決賽,大家都記得雷·阿倫在總決賽第六戰用一個三分球把熱火從懸崖邊拉回,但在之后的搶七戰中,是詹姆斯不斷地命中中距離投籃,特別是第四節的3個中距離,成為熱火鎖定冠軍的關鍵。還有杜蘭特和鄧肯,他們也都是中距離出手的大師,也曾在總決賽中,有過很多中距離的表現。

而在今年,中距離成為了布克、保羅與米德爾頓對決的主戰場。

據NBA官網的統計,在1996-97賽季中,有31.9%的運動戰進球都來自中距離。此后的兩年,這個數字不斷提升,分別達到了33.5%和33.7%。但是從1999-00賽季開始,這個數字開始下降,到了31.7%。與此同時,中距離“非受助攻”進球的比例,卻常年保持一致。比如在1999-00賽季,這項技術統計的比例數字位12.3%,而到了2007-08賽季,這個比例也依舊有13.%。

“非受助攻”的中距離投籃,基本就可以理解成那些球員們的個人單打,其中很大一部分,就轉化成了前面提到的“巨星球”。這個技術統計,在最近10年呈下滑趨勢,從2008-09賽季的12.6%,下降到了2018-19賽季的6.6%。這個變化的原因,一方面是NBA團隊合作能力的提升,但另外一個方面,是中距離投籃本身就在大幅度地減少。

不過,減少并不意味著“滅絕”,隨著各隊在三分線外和籃下防守強度越來越高,中距離進攻的重要性,也正在越來越被重視。每支球隊都希望用反擊上籃,或者接連不斷的三分完成每次進攻,但NBA級別的防守不會允許這樣的場面出現。越是高級別的比賽,這種情況越是明顯。所以,能否盡可能地把握每一次出現的機會,才是衡量一支球隊是否為強隊的根本指標。

相比三分球和籃下進攻,中距離出手雖然面對的防守壓力會相對小一些,但這中進攻方式本身,就存在一個天然的門檻,那就是每次出手的距離都可能跟上一次不一樣,而球員們在抵達出手點時的身體姿態和勢能,也是瞬息萬變。除了靠長期的訓練積累肌肉記憶外,每次出手時的微調,也是一位球員能夠成為中投高手的關鍵。

每個打過球的朋友,可能都玩過類似的“投點”游戲。就是在三秒區周圍選定幾個投籃點,在一個點投進球之后,才能向下一個點進發。對很多人來說,他們可能無法扣籃,也無法投進三分,但三秒區周圍的這些中距離的投籃點,則是他們可以通過訓練來掌握的。而這,就是籃球的基本功。

對NBA球員來說,扣籃和投三分普遍不是什么難事,也正是在這樣競爭激烈的舞臺上,決定一支球隊成敗、決定一位球員成色的,往往就是基本功的強弱。具象一點來說,就是誰能在中距離投得更穩。

如果不看總決賽第四戰,那克里斯·保羅無疑是中投的大師級人物。而在他的身邊和對邊,布克和米德爾頓也在快馬加鞭地朝他奔來。不算總決賽第四場,這三位高手在3場總決賽里,累計出手了58次中距離跳投。平均下來,每個人都出手了差不多20次。這個數字,是2013年總決賽以來的峰值。

2013年總決賽,熱火和馬刺也都是在籃下和三分線外布置了重兵防守,所以韋德、詹姆斯、波什以及帕克這4位球員,每個人在那次總決賽里,都至少出手了35次中距離跳投。而在4位球員當中,波什的中距離命中率最高,達到了39.5%,是4人當中唯一命中率超過38%的球員。

而今年,保羅、布克和米德爾頓,不僅在中距離投籃的數量上,有望趕上2013年,而且三人的效率也不賴。總決賽前三場,3位球員在中距離的平均命中率,達到了48.3%。雖然可能會有所起伏,但平均看下來,他們依舊在中距離很有把握。

中距離進攻的回歸,不僅對太陽和雄鹿各有好處,也對NBA未來的發展大有裨益。相比要么投三分、要么沖籃下的“魔球”,中距離進攻增加了比賽的一個新維度,也讓進攻的套路更加豐富多樣。而且,對于球迷們來說,看著球星們通過個人技術,在中距離閃轉騰挪,與防守人斗智斗勇,然后精準地將球送進籃筐,本身就很有觀賞性。籃球中的一個美妙元素,正在NBA總決賽的舞臺上,綻放著它獨有的光彩。