- 首頁

- >

- 正文

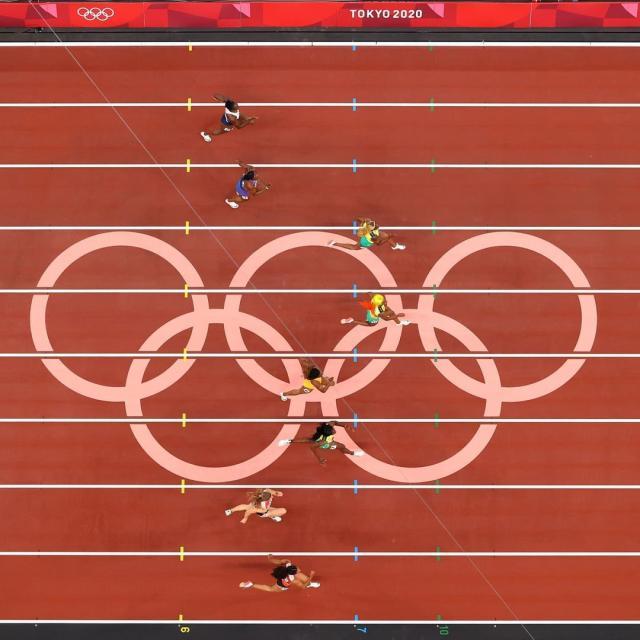

【伯覽奧運⑨】如果珍惜奧運你就拍拍手

體壇周報全媒體駐意大利記者 王勤伯

相對于足球世界杯,奧運會是一件略微讓人犯難的事情。

有很多人喜歡奧運,因為總是可以看到自己國家的運動員拿到獎牌,分享他們的喜悅。我看過很多國家的電視節目,基本都在慶祝本國的獎牌。對于體育傳統不錯的國家,在某幾個項目收獲一些喜悅總是可能的,所以,如果有一個電視墻播放各國的奧運節目,會發現所有人都在談論自己,都在觀看自己,都在慶祝自己,都在為自己遺憾,都在為自己鳴冤。

這種氣氛確實和足球世界杯完全不同。足球是地球,奧運會是各國地圖。

一場足球賽結束以后,世界各國的記者都會關注某個知名球星說了什么,不管他是否來自自己的國家,所有人的聚焦點是一致的。而奧運會從記者報道就可以看出,每個人都在奔向本國可能拿牌或者升國旗奏國歌的項目。至少少數項目能得到全世界矚目,但誰拿到了攀巖的冠軍、誰收獲了皮劃艇某項目金牌,只要不是本國運動員,專職報道奧運的記者也不一定能立即說得出來。

各國不喜歡奧運的也大有人在,例如公開發表自己的看法希望這個“政治體育賽事”早日結束,希望“體育民族主義秀”趕緊收場,或者直接發表反對意見,認為為勝利者奏國歌是一種惡俗,不如足球比賽開始前奏雙方國歌那么體現公平。

那么,作為一個熱愛和平的體育記者,我怎么看待奧運?我是否也有過厭惡的情緒?

2008年北京奧運會是我第一次在現場參與奧運報道。盡管之前也做過不少準備,但對于奧運賽場這種特有的“各顧各、各看各”的氛圍,也經歷過某種文化沖擊。

但隨著時間推移,我也逐漸地熟悉了這種氣氛。在某種程度上,奧運會的實質是現代體育博覽會,各國有各自的項目偏好或者長項是很自然的現象。就好比2場男足半決賽,巴西隊和阿根廷隊的比賽中,中國球迷在現場突然齊聲高喊“謝亞龍下課!” 而另一場尼日利亞對比利時比賽,數十名尼日利亞球迷打出一條橫幅:“我們體操不行,我們乒乓球不行,但是我們足球行!”

體育運動多種多樣,但如果沒有奧運會這個展示窗口,很多項目日子會非常難過。除了球類、田徑、游泳等大項,一些項目平時受到的關注極少,例如舉重、賽艇、帆板,就算是這些項目舉行世界錦標賽也難吸引到足夠多的電視觀眾。關注度就是金錢,國際體育大家庭里,足球、網球等協會可以把自己養得很肥,其他很多項目協會永遠需要依賴國際奧委會的撥款。

從這個角度說,奧運會本身就是一個團結的盛會,世界上再沒有任何組織能夠給如此之多的體育項目提供這樣巨大的支持和展臺。也恰恰因為這是一個集中展示體育項目的博覽會,可以讓觀看奧運的青少年明白自己擁有多種多樣的選擇(盡管更大比例是對本國擅長的項目產生興趣),同時也或多或少地明白,現代體育是工業革命以來人類社會最值得共同珍惜和維護的非物質文化遺產。

如果項目和項目之間不團結,會是怎樣的局面?看看近日在巴西發生的例子:

巴西足協財大氣粗,巴西男足違反贊助商合同和國際奧委會規定,不穿指定品牌領獎服領取金牌,堅決維護足協自己的贊助商。巴西媒體和其他項目運動員抨擊男足運動員自私自利,忽視巴西奧委會從中國服裝品牌得到的贊助費對資助其他一些窮困項目的運動員參賽格外重要。巴西男足隊長阿爾維斯大言不慚反唇相譏,表示每個項目都有自己的特殊情況。毫無疑問,自私和爭議在未來還會繼續。

那么,怎么看待備受抨擊的“奧運民族主義秀”?

我認為持這種觀點的人,并沒有比較認真地研究奧運會的輿論和媒體效應,也沒有衡量過,到底奧運會對全人類普及體育運動、宣揚體育精神的作用更大,還是各國民族主義者收獲更多?

事實上,體育有其自帶的金剛罩,那就是體育精神。任何想要借助體育煽動仇恨、敵對、偏見、歧視的人,在奧運會期間都會非常尷尬,直至碰釘子,或者是只能在極小的飯圈里宣揚其觀點(或謠言)。

奪金牌升國旗奏國歌令人激動,但是奧運賽場上還有著很多讓人受到深刻鼓舞、禁不住喝彩的瞬間,例如不同國家運動員之間的擁抱和友愛,例如未能獲得金牌卻憑借優雅的身姿和風度征服觀眾的選手,例如克服突發不利因素堅持完賽的運動員……這樣的故事很多很多,而且一定會在奧運會上集中涌現。

如果回看民族主義風潮從19世紀末開始、一百多年間在地球上制造的災難,可以發現,它最糟糕的部分——對仇恨的制造和宣揚,對敵視的強調和強化,對和平的輕蔑和自私,對他者的丑化和矮化,對青少年的灌輸和毒害,對個體的藐視和工具化,對規則的自私自利和我行我素——恰恰都是被奧運賽場成功屏蔽掉的內容。

對民族主義來說,奧運會并不是一個理想的秀場。平日里滿嘴仇恨的人遭遇的是讓他們最為施展不開的一段時期。

意大利代表團打破了本國奧運參賽的獎牌記錄,該國奧委會主席馬拉戈表示,這是多種族意大利的勝利,參賽運動員來自意大利每一個地區,也來自每一個大洲(像4x100米金牌的4個運動員,2人來自撒丁島,1人是在意大利打苦工的尼日利亞人的兒子,1人是美軍士兵和意大利女人戀愛所生)。這番話當然是說給曾為意大利奧運代表團備戰制造了很多麻煩的右翼領導人薩爾維尼聽的,薩爾維尼就是一個依靠宣揚仇恨、排外為生的政客,在奧運會期間,他只能局限于干癟癟地重復發推:意大利贏了!體育贏了!

不久前我很喜歡的播客《不合時宜》邀請我一起聊歐洲杯。主持人提出了這樣一個問題:當各國球迷為自己的國家隊瘋狂助威的時候,是否說明了民族主義的天經地義?

事實剛好相反,歸屬感和認同感是天經地義的,是真情流露,但并不等同民族主義,后者是對歸屬感和認同感的濫用。體育和任何一種跨越國境、被全人類分享的偉大非物質文化遺產(藝術、音樂)一樣,反對仇恨、歧視、敵對,但其目的和存在形式并不是為了消滅歸屬感和認同感。

同時,體育本身同為烏托邦和反烏托邦,每屆體育盛會結束后,那些令人不快的日常又重新占據每個人的生活,會有很多人繼續試圖從體育里尋找精神避難所,期待著下一次體育盛會的重新到來。奧運會和世界杯等體育盛會總是讓人發問:如果國際上的紛爭都能以體育的方式來解決,該有多美好?

同時體育盛會也讓人更明白另一個現實:沒有任何規則是完美的,這是人類社會的本質,但哪怕是不完美,如果重在參與、公平競賽的理念得到體現,人類就已經擁有充分的理由、跨越國別、宗教、膚色的差異擁抱在一起。

在之前的幾期“伯覽奧運”專欄中,我曾寫過國際奧委會歷史上的諸多不堪。奧運會從來不是完美的,但它并沒有辜負顧拜旦當年對奧林匹克精神的定義:“體育不可能完全換取國與國的和平,但可以促進和平,體育不可能根本改善人和人的平等,但可以促進平等”。

在這個因為疫情等諸多原因四分五裂的世界里,看到一屆人們如此友愛的奧運,真的是一種奢侈。顧拜旦創辦現代奧運的時期,正是歐洲民族主義風起云涌即將開始制造大規模災難的年代。現代奧運和古代奧運一樣,是一個讓人們“停下來——參加體育比賽——反思”的機會,盡管奧運不可能攔住一戰二戰的滾滾大潮,卻又在滾滾大潮中保持了一份見證,一個火種。奧運曾因為戰火中斷,但奧運火種終究又復燃。

在最后這篇奧運專欄的末尾,我想把贊美送給參加了本屆奧運的中國運動員。他們不僅取得了優異的成績,更展示了良好的精神風貌,讓我們看到了運動和青春最美好的一面——真有點舍不得,奧運就這樣結束了。