- 首頁

- >

- 正文

【觀察】從一打到五:字母哥沒變,變的是NBA聯(lián)盟

體壇周報(bào)全媒體記者 柴夫

字母哥絕非第一個(gè)被人們冠以“獨(dú)角獸”稱呼的NBA球員,這種兼?zhèn)鋬?nèi)線身高、運(yùn)動(dòng)能力、持球能力和外線技術(shù)的球員近年來不斷涌現(xiàn)。大個(gè)子開始把三分當(dāng)成必備技能,一些身高2.08米以上的長人成了持球發(fā)起進(jìn)攻的頂級(jí)好手——既有約基奇這種靈活中鋒,也有杜蘭特這樣的王牌得分手,還有本·西蒙斯那樣的反擊推進(jìn)器。

當(dāng)我們面對(duì)這種潮流時(shí),往往會(huì)選擇重新定義這些球員的位置,比如“控球前鋒”這個(gè)標(biāo)簽就是被勒布朗·詹姆斯發(fā)揚(yáng)光大的。或者有人干脆拋棄傳統(tǒng)的五個(gè)位置,開始創(chuàng)造新的劃分,例如球場(chǎng)指揮官、3D側(cè)翼、藍(lán)領(lǐng)內(nèi)線等等。但在希臘怪物身上,情況似乎有些特別。雖然他絕不算傳統(tǒng)意義上的球員,但和其他一些“獨(dú)角獸”相比,人們始終喜歡用傳統(tǒng)的位置去為他歸類,而且并不會(huì)引起太多的爭(zhēng)議。

有多少人還記得,字母哥曾經(jīng)打過控衛(wèi)?在職業(yè)生涯的大部分時(shí)間里,字母哥都承擔(dān)著在雄鹿持球發(fā)動(dòng)進(jìn)攻的任務(wù),而他也真的在字面意義上打過控球后衛(wèi)。在2015-16賽季后半段,時(shí)任雄鹿主帥的杰森·基德非常明確地表示,字母哥將會(huì)扮演球隊(duì)的控衛(wèi)。

在數(shù)據(jù)網(wǎng)站BBR的位置劃分統(tǒng)計(jì)上,字母哥在那一年也被列為控衛(wèi)。不過隨后一個(gè)賽季他就被列為小前鋒,這也是他剛進(jìn)NBA時(shí)被劃分到的位置,而二年級(jí)的字母哥還曾被算作是得分后衛(wèi)。然而最近三個(gè)賽季,希臘怪物大部分時(shí)間打的是大前鋒,偶爾客串中鋒。這位MVP的位置標(biāo)簽不斷地變化,但人們并沒有想著像對(duì)待本·西蒙斯或者詹姆斯那樣重新給他進(jìn)行定義,似乎更順暢地就接受了字母哥在位置上的跳躍。

在美國媒體撰稿人伊恩·列維看來,這更像是NBA整體環(huán)境改變后大家對(duì)自己的重新定義——字母哥沒變,是人們對(duì)各個(gè)位置的需求變了,是籃球這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)變了。

2015-16賽季,從2月至賽季結(jié)束——也就是基德讓字母哥打控衛(wèi)的那段時(shí)間,希臘怪物助攻率28.1%,平均每場(chǎng)比賽觸球5.7分鐘,每次觸球運(yùn)3次。本賽季,扮演大前鋒的字母哥助攻率28.2%,場(chǎng)均觸球4.6分鐘,每次觸球運(yùn)2.8次。朱·霍勒迪的到來減輕了字母哥的持球壓力,但這兩份數(shù)據(jù)并沒有明顯區(qū)別,盡管他的位置從1號(hào)位來到了4號(hào)位。

為什么字母哥現(xiàn)在算大前鋒或者中鋒了呢?

問題的答案就在雄鹿的陣容配置。2015-16賽季,雄鹿輪換里有三名球員是中鋒,分別是門羅、邁爾斯·普拉姆利和約翰·亨森,整個(gè)賽季下來,字母哥只有31分鐘沒有和上述三人中的任何一位同時(shí)登場(chǎng)。然而本賽季雄鹿陣容里只有1位是毫無爭(zhēng)議的中鋒,那就是大洛佩斯,而他也已經(jīng)比字母哥此前搭檔的任何一位中鋒都更具備外線屬性了。季后賽里,字母哥40%的出場(chǎng)時(shí)間是和大洛在一起的,而到了總決賽,他有超過一半時(shí)間獨(dú)自在場(chǎng),而且太陽中鋒艾頓將近三分之一的回合都是面對(duì)字母哥的防守。

所以盡管進(jìn)攻端功能類似,但如今的字母哥毫無疑問要被定義為內(nèi)線。過去幾年,雄鹿不斷在字母哥身邊增設(shè)外線幫手,讓他承擔(dān)起更多內(nèi)線的責(zé)任,直到今年他們贏得了NBA總冠軍。

從字母哥的進(jìn)化這件事上,我們能看到NBA趨勢(shì)的變化。

列維覺得字母哥是洞悉潮流變化的最佳案例,他的個(gè)人屬性沒變,但位置卻變了,這反映出來的是球隊(duì)轉(zhuǎn)變了使用球員的思路。各隊(duì)的目標(biāo)都是將自己的陣容能力最大化,而NBA的理念正在過去幾年迅速轉(zhuǎn)變。

在傳統(tǒng)觀念中——也就是字母哥生涯初期——各支球隊(duì)非常重視的是身高優(yōu)勢(shì),“籃球是巨人的運(yùn)動(dòng)”這句話深深影響著人們的思路。當(dāng)你擁有字母哥這樣一個(gè)身材高大同時(shí)又有后衛(wèi)技術(shù)的球員時(shí),傳統(tǒng)概念是降低他所打的位置。這樣一來,你會(huì)擁有一名超過2.1米的控衛(wèi),然后在各個(gè)位置都變得更高大,整體上擁有身高優(yōu)勢(shì)。這一點(diǎn)在其他位置上同理,所以我們看到巴尼亞尼、維拉紐瓦這樣的球員還打過小前鋒,而中鋒往往需要有著非常突出的身高。

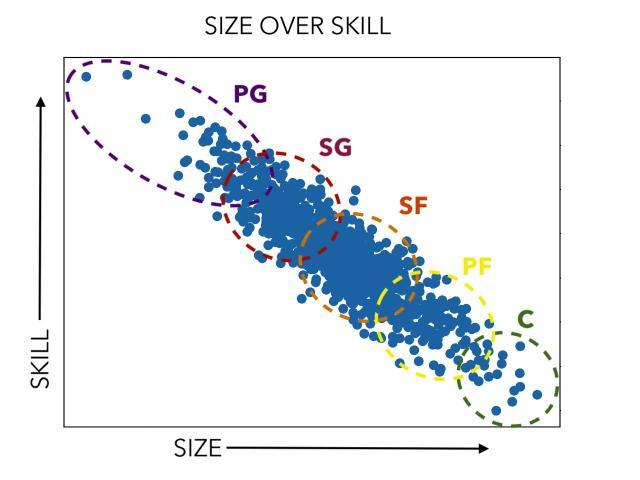

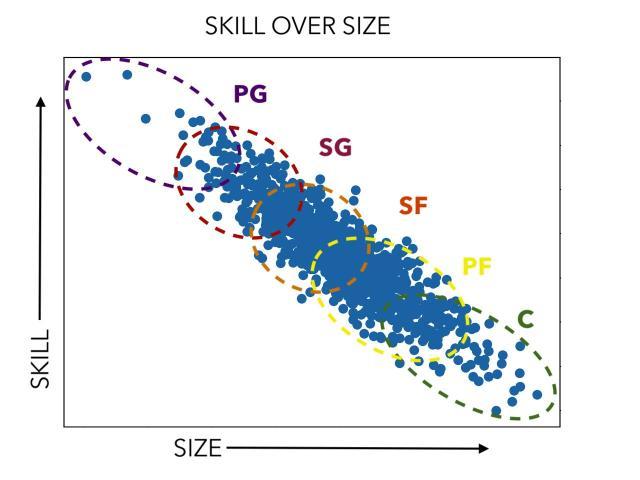

為了更清晰地解釋這種變化,列維做了兩張圖表。橫軸代表體型、縱軸代表技術(shù),體型越大相應(yīng)的技術(shù)就會(huì)越粗糙,這是符合客觀規(guī)律的。注意這里的點(diǎn)并不代表具體的球員,而是列維給出的示意。而他通過5個(gè)圈劃出了各個(gè)位置的球員范圍。

上圖是傳統(tǒng)觀念下的示意,控衛(wèi)涵蓋的范圍更廣,中鋒則只有身高足夠的那一小部分球員。

而眼下,情況更像是下面這張圖,中鋒和大前鋒的范圍更廣了,人們不再執(zhí)著于高度優(yōu)勢(shì),反而更看重各個(gè)位置都有足夠的技術(shù)和投射能力。

勇士的死亡五小曾所向披靡,他們的內(nèi)線是由杜蘭特和格林組成的,這便是明顯的例子。現(xiàn)如今各隊(duì)愿意犧牲身高,把技術(shù)推向極致,所以科溫頓、塔克、小南斯、蘭德爾這樣的球員不時(shí)會(huì)扮演起中鋒,所以盡管字母哥進(jìn)攻端干了不少控衛(wèi)工作,他還是不折不扣的內(nèi)線球員。

繼續(xù)深究的話,這一點(diǎn)很可能也是“三分浪潮”襲來的連鎖反應(yīng)。外線球員的投射能力有了質(zhì)的飛躍,這使得外線攻擊手更加吃香,而能防住外線的內(nèi)線則廣受好評(píng)。在這個(gè)趨勢(shì)之下,技術(shù)壓倒身材,聯(lián)盟整體縮小,美國本土中鋒的凋零問題也跟著浮現(xiàn)。